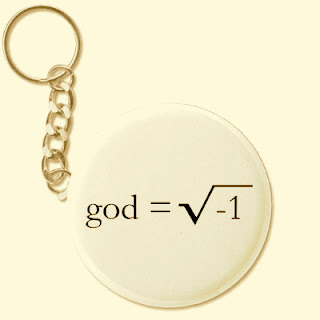

Antes del Carnaval, un poco de número i para llegar como conviene al baile de disfraces*. La fórmula raiz cuadrada de menos uno es un modo, bello y muy interesante, de intentar escribir algo que no existe pero que no por ello deja de tener un estatuto imaginario. En efecto, no existe ningún número real que elevado al cuadro sea igual a -1. Pero hete aquí que el lenguaje, y no otra cosa, nos permite hacer existir el número i para designar, entre otras, esa falta irremediable. Y lo más interesante es que puedo operar con él y explicar además ciertos fenómenos de lo real operando con él.

Según me informan, fue un tal Bombelli quien en el siglo XVI ideó los números imaginarios, aunque sin llegar a designarlos así. Los llamaba piu di meno, más que menos, curiosa designación. Es del siempre fecundo Descartes que procede el término imaginario para dichos números, a partir de su frase referida al intento de resolver ciertos polinomios: on peut imaginer…

Detengámonos un poco más en este enigmático número i, en esta imposible raíz cuadrada de menos uno que un Leibniz llegó a calificar de "anfibio entre el ser y la nada", en esta feliz creación del lenguaje de la que no existe, a priori, referente real alguno. Exiliado de lo real, su condición de imaginario no lo convierte en irreal ni en un simple argumento para fraudes engañosos. Nadie ha visto, en efecto, un número i paseando por la calle, ni científico alguno ha podido verificar hasta hoy en día su existencia empírica y objetiva. Ni es ni no es, y sin embargo eso no le impide ser de lo más operativo para dar cuenta, por ejemplo, de ciertos fenómenos de la Física. Es una ficción del lenguaje, pero un ficción operativa, con efectos sobre ese mismo real en el que no ha encontrado ni encontrará nunca su causa.

Detengámonos un poco más en este enigmático número i, en esta imposible raíz cuadrada de menos uno que un Leibniz llegó a calificar de "anfibio entre el ser y la nada", en esta feliz creación del lenguaje de la que no existe, a priori, referente real alguno. Exiliado de lo real, su condición de imaginario no lo convierte en irreal ni en un simple argumento para fraudes engañosos. Nadie ha visto, en efecto, un número i paseando por la calle, ni científico alguno ha podido verificar hasta hoy en día su existencia empírica y objetiva. Ni es ni no es, y sin embargo eso no le impide ser de lo más operativo para dar cuenta, por ejemplo, de ciertos fenómenos de la Física. Es una ficción del lenguaje, pero un ficción operativa, con efectos sobre ese mismo real en el que no ha encontrado ni encontrará nunca su causa.

Pues bien, estimados escépticos, un concepto tan operativo para el psicoanálisis como el de falo simbólico no tiene en realidad una condición tan distinta. Ese falo, que Freud empezó a escuchar a diestro y siniestro como el que se encontraba a faltar en el cuerpo de la madre o de las demás mujeres, ese falo que los psicoanalistas de hoy en día siguen escuchando en la intimidad de su consultorio - cuántos testimonios de sujetos, niños y menos niños, masculinos y femeninos, sobre ese falo que supusieron y esperaban encontrar hasta edades bastante avanzadas - ese falo es también una creación del lenguaje de la que no existe, a priori, referente real alguno. Exiliado también de lo real, su condición de imaginario (aunque en un sentido no exactamente igual al matemático) no lo convierte en irreal ni en un simple argumento para fraudes engañosos. Ni es ni no es, anfibio entre el ser y la nada, pero lo escuchamos pulular en fenómenos tan dispares como el fetichismo, el trasvestismo, y también en las fantasías más banales e íntimas de la vida sexual común…

Tal vez con más suerte que los matemáticos y su número i, tenemos la oportunidad de "verlo” también en la calle, especialmente cuando sirve para ataviar al sujeto en las más barrocas florituras destinadas a esconder lo que falta y a sugerir lo que no existe detrás del velo, en el juego de mostrar y esconder tan propio del carnaval de la vida. Y eso hasta tener verdaderas propiedades afrodisíacas.

En fin, si alguien quisiera seguir el baile de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario en el Carnaval de los sexos, nada mejor que la referencia de un Alphonse Allais y su ”Un drama muy parisino”, pequeño cuento para amantes de la lógica del falo en el malentendido entre los sexos…

Podéis leerlo aquí:

Fue un referencia que Jacques Lacan daba a veces para estudiar la función del "semblante", de la máscara y del falo en la sexualidad.

*Respuesta a un científico en un debate sobre el inconsciente y el número i.